Das Frutigtuch

- Das Frutigtuch von Maria Lauber, gekürzte Fassung aus dem Frutigbuch

- «Die Hurt», Recherche von Jakob Pieren:

- Rekonstruktion des Frutigtuches von Käthi Steiner-Bernegger

- Die Frutigschafe von Rudolf Schatzmann

Das Frutigtuch

Seit Jahrhunderten war das Frutigtal das Land der Schafweiden. Die Tiere, eine Zier der einsamen, höchsten Hänge, schenkten dem armen, wie dem hablicheren Manne das warme Kleid, schafften ihm Arbeit und Brot. Sämtliche Wolle der Schafe wurde im Tal selbst verarbeitet, gesponnen und gewoben. Schon die Vorarbeiten zum Spinnen waren keine geringen. Die Schafe wurden vor der Schur mit kaltem Wasser sorgfältig gewaschen. Auf grossen Leintüchern wurde die Wolle zum Trocknen ausgelegt, manchmal auf dem Hausdach.Sollte daraus das Frutigtuch, das richtige, gefärbte «Bäretuech» gewoben werden, dann wurde die Wolle dreimal gekämmt. Im hölzernen Kamm, im «Chame», der hiezu gebraucht wurde, staken grosse, eiserne Spitzen. Die «Chäme» wurden in beide Hände gefasst und die darauf gelegte Wolle gekämmt. Diese Arbeit nannte man «cheme». Hierbei wurde die ganz lange von der kurzen Wolle geschieden. Sollte die Wolle von den Kämmen entfernt werden, so wurde der Kamm auf dem sogenannten Kämmstuhl (Chemstuel) in der Fude festgesteckt und die gerollte Wolle (di Tradla) herausgezogen. Die lange Wolle gab den Zettel oder Warf, die kürzere den Eintrag oder Wäfel (vgl. Wäfeler, Wäfler). Dieser kam noch auf den Streichstuhl (Strichstuel), wo er auf den mit eisernen Widerhaken besetzten «Strichcharte» «gestrichen» wurde wie späterhin auch alle kürzere Wolle.

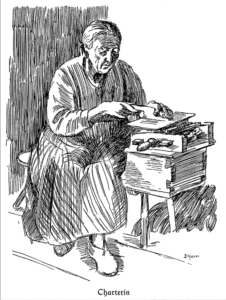

Zeichnung einer Charterin im Frutigbuch Ausgabe 1938.

Die so gekämmte und gestrichene Wolle wurde in die «Farb» (Haus zur Farbe) gebracht, kalt geschwenkt und nochmals zum Kämmen gegeben. Dann kam beides, die Wolle für den Warf und die für den Wäfel an die Kunkel (a d’Choochla) zum Spinnen. Die Wolle wurde sehr fein gesponnen («wohl in den Fingern gespunnen und gedrehet»), so fein wie heute der mittelgrobe Nähfaden ist. «Dieses macht sie» (die Tücher) «ebenfalls glatt und nach hiesiger Sprache die Hurt oder das Bild deutlicher und ausgezeichneter».

Das war Arbeit für die langen Winterabende. Abend für Abend, bis um 10 Uhr und länger wurde gesponnen, in jedem Haus, von jeder Frau. Es spann und wob das Weib des Schuldenbäuerleins so gut wie (nach einem alten Verzeichnis) die Frau von Lehrer Däpp an Achseten und selbst die vom Grichtsäss Denzer im Adelboden. Denn hin und wieder spannen auch Männer. Da wurden auch die sogenannten «Chemaabena» (Kämmabende) veranstaltet. Abwechslungsweise kamen die Frauen bei einer ihrer Nachbarinnen zusammen. Dort stand mitten in der Stube der Tisch; drum herum stellte jede ihr mitgebrachtes Spinnrad auf und spann oder kämmte nun beim Schein der Ampel bis tief in die Nacht für ihre Nachbarin. Um Mitternacht gab es Kaffee mit Nidel, hin und wieder auch «es Schlücki» Branntwein. In hundert und einer Nacht wurde da gelacht, gesungen, erzählt, neue Geschichten und alte, ganz alte Geschichten. Lieder und Geschichten, die für einen Winter gut genug schienen – und doch, was gäben wir heute drum, wüssten wir sie alle, diese Lieder und die alten Sagen.

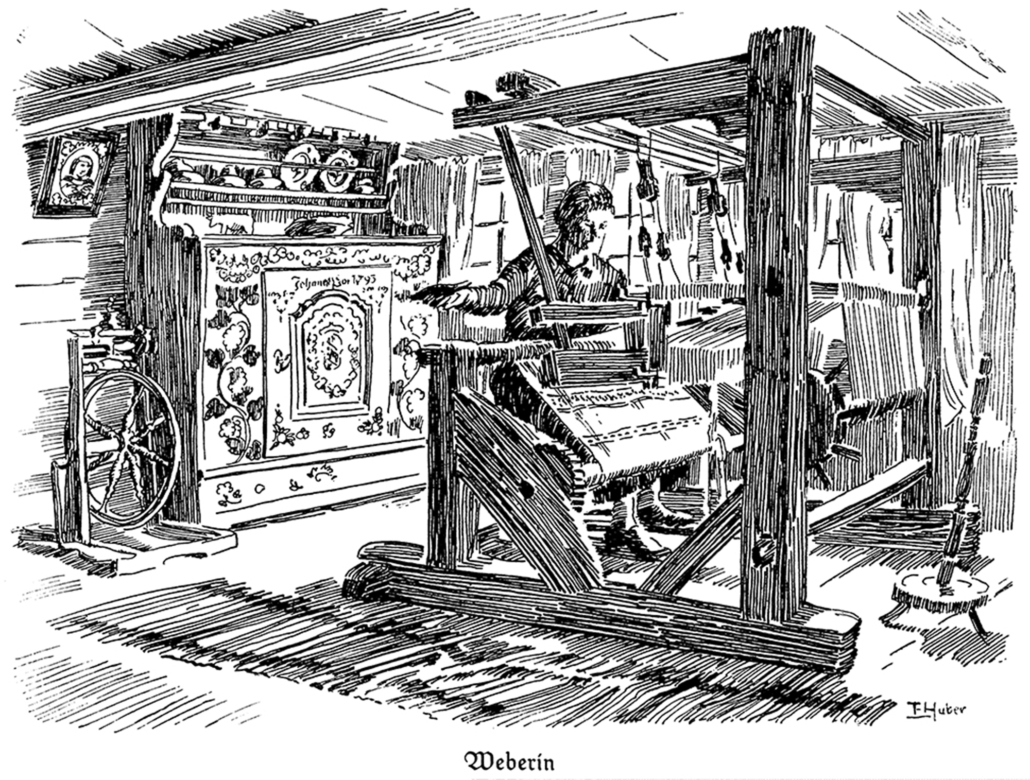

Zeichnung aus dem Frutigbuch Ausgabe 1938.

Die Färberei war dort, wo heute das alte Krankenhaus steht (seit 1907 das Spital in Betrieb ist, wird die «Farb» als Wohnhaus benutzt). Zum Färben der Wolle für «Bäretuech» wurde ausschliesslich blaue Farbe verwendet, Indigoblau. Nur sehr selten wurde auch ein Schwarz gebraucht, das vermutlich in der «Schwerzi» hergestellt wurde. Frau Fahrni an Reinisch bereitete es im Hause selbst mit Kupferwasser.

Als später weniger Schafe mehr gehalten und diese auch, zum Verdruss des Oberamtmannes, immer mit der Wolle ins Unterland verkauft wurden, begann man, immer grössere Mengen Wolle aus dem Wallis zu beziehen. Mehrere Händler, Wandfluh Christen in Frutigen und ums Jahr 1840 die Brüder Hänni und Christian Stoller von Kandersteg, kauften Wolle im Walhs und verkauften sie den Weberinnen. Anfangs des 19. Jahrhunderts wurden jährlich über 100 Zentner Wolle aus dem Wallis bezogen. Diese wurde aber nicht nur durch Fracht und Zoll sehr verteuert, sondern sie blieb auch an tatsächlichem Wert weit hinter der Wolle von Frutigschafen zurück. («Diese Tücher werden glätter und stärker von hiesiger Wolle, obschon einige Nichtkenner diejenigen von Walliswolle vorziehen, weil sie meinen, die Güte bestehe darin, dass sie rauh anzugreifen seien. Sie nehmen auch die blaue Farbe besser an und werden lebhafter.»)

Das Weben des Frutigtuches erforderte besondere Sorgfalt und Geschicklichkeit. War der Zettel gespannt und zum Weben bereit gemacht, wurde das Garn «bsengt». In einer alten Pfanne oder in einer «Bsengchele» wurden glühende Kohlen unter dem Zettel durchgeführt, damit die Härchen versengt wurden. Auch etwa am Tuch selber wurden die Härchen versengt. Der Zettel wurde geschlichtet. Mit einer Art Mehlpappe oder Stärke wurden mittelst zweier Bürsten von unten und von oben die Zettelfäden bestrichen, damit sie schön glatt zum Weben kämen. Der Webstuhl musste in der Wohnstube stehen, wenn sonst keine warme Kammer zur Verfügung stand, damit «der Schlicht» sofort trocknete. Das Weben des Frutigtuches erforderte einen feinen Kamm und starken Schlag. Letzteres hauptsächlich bewirkte die Festigkeit des Gewebes.

Das Weben des Frutigtuches erforderte besondere Sorgfalt und Geschicklichkeit. War der Zettel gespannt und zum Weben bereit gemacht, wurde das Garn «bsengt». In einer alten Pfanne oder in einer «Bsengchele» wurden glühende Kohlen unter dem Zettel durchgeführt, damit die Härchen versengt wurden. Auch etwa am Tuch selber wurden die Härchen versengt. Der Zettel wurde geschlichtet. Mit einer Art Mehlpappe oder Stärke wurden mittelst zweier Bürsten von unten und von oben die Zettelfäden bestrichen, damit sie schön glatt zum Weben kämen. Der Webstuhl musste in der Wohnstube stehen, wenn sonst keine warme Kammer zur Verfügung stand, damit «der Schlicht» sofort trocknete. Das Weben des Frutigtuches erforderte einen feinen Kamm und starken Schlag. Letzteres hauptsächlich bewirkte die Festigkeit des Gewebes.

Das Weben selber war nicht leicht. Denn es musste mit drei Treten, «drüträttig», gearbeitet werden, manchmal sogar viertretig, während das Weben von Leinwand und Halblein nur zweitretig geschah. Aber durch dieses «drüträttige» Weben bekam das Frutigtuch gerade das, was es auszeichnete, es bekam ein Bild oder die «Hurt», diese feinen, schrägen Streifen, wie wir sie auch beim englischen Cheviot sehen.

Viel gewoben wurde in den Spissen, an Achseten und im Adelboden. Das gab auch den Fuhrleuten einigen Verdienst, und zu Zeiten sah man grosse Fuhren von Tüchern über die alte Adelbodenstrasse herunterkommen.

Das Tuch war gewöhnlich 55 cm breit und die Ballen 80 bis 100 Ellen lang (43 bis 54 Meter). Oft wurde statt der Wolle das Tuch gefärbt. Es wurde dann aber nicht so schön und galt auch nur Fr. 1.80 bis 1.90, während das in der Wolle gefärbte Fr. 2.50 galt. Auch das weisse, ungefärbte Tuch kam in den Handel. Es wurde oft für die Kästücher verwendet, die beim Käsesalzen gebraucht, und so auch von den Käsehändlern des Unterlandes gekauft wurden. Das ungefärbte Tuch galt Fr. 1.— bis 1.10.

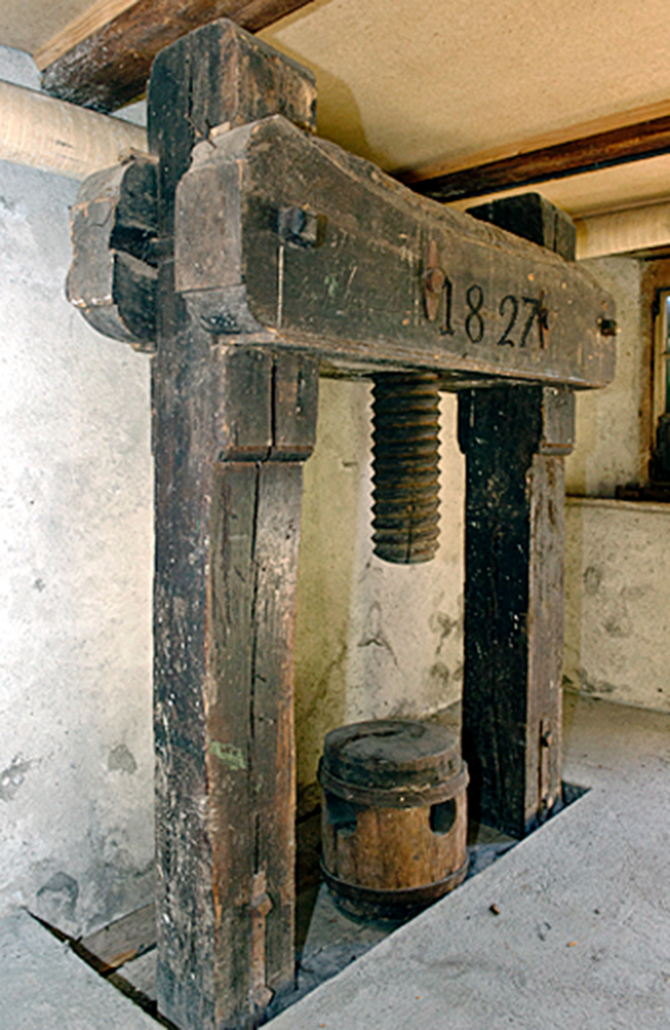

Hatte die Weberin «es Wupp» fertig, so brachte sie es auf die Walke. Es gab «dri Walheni» im Dorf. Die wichtigste stand im Künzisteg. Dazu gehörte auch die Presse im Hause des Eigentümers beider Betriebe, des Chr. Müller. (Eine Presse steht heute im Jahr 2015 noch im Keller des Hauses Käsereigässli 6 – siehe Foto). Die Walkerhofstatt, von der späterhin die Rede sein wird, befand sich obenher dieses Hauses. «Uf d’Walhi» kam sowohl ganz Wollenes, das Frutigtuch, als auch der Halblein. Dort sollten die Tücher gereinigt, glatt und dicht werden.

Besonders tüchtig gewalkt wurde zwar nur der Halblein. Dieser wurde mehrfach in den muldenförmigen Trog übereinander gelegt. Heisses Wasser wurde darüber geleitet, während zwei mit Widerhaken versehene «Stempfei» taktmässig auf das Tuch niederfuhren, es Stetsfort hoben und wendeten und in beständiger Bewegung erhielten. Nach etwa zwei Stunden wurde das Tuch herausgenommen, die Falten ein wenig geglättet, von neuem zusammengelegt und in den Trog gebracht. So zu etwa zwei Malen. Ungefähr sechs Stunden im ganzen lag das Tuch im Trog. Es wurde so lange gewalkt, bis es soviel eingegangen war, dass es die geforderte Breite hatte. Auf der Walkerhofstatt wurde dann der Halblein in Rahmen gespannt und zu beiden Seiten mit Haken festgehalten, damit er sich glätte. Hier wurde er auch noch, besonders auf einer Seite, mit einer Art kleiner «Strichcharte» schon glatt gestrichen. Dann kam der Halblein in die Presse. Da wurde das Tuch tüchtig mit Wasser bespritzt, gefeuchtet, dann über Bretter gelegt, flache, eiserne, sehr heiss gemachte Stäbe kamen darauf, und es wurde so in der Hitze zwischen zwei Balken glatt gepresst (vgl. «Präss»).

Das Frutigtuch wurde nur einmal leicht gewalkt, nicht gepresst. Statt auf die Hofstatt kam es auf den Estrich. An langen Stangen sah man es dort zum Trocknen herausgehängt. Dann wurde es zu Ballen gerollt und erwartete den Händler. Nach der Massangabe des Walkers wurde das Stück verkauft.

Vom Frutigtuch konnte ums Jahr 1850 Pfarrer Schatzmann sagen, es sei ein Handgespinst, das bis dato in seiner Solidität und Brauchbarkeit durch kein Maschinentuch ersetzt werden könne, ein Fabrikat, das in seiner Art einzig sei in der Schweiz. In alle Gegenden des Kantons Bern nach Solothurn und Aargau, sogar ins Waadtland wurde es verkauft, nur wenig in die übrige Schweiz und beinahe nichts ins Ausland. Es wurde hauptsächlich zu Kitteln der Bäuerinnen verwendet. Es war so stark, dass es zwei bis drei Menschenalter standhielt. Dann konnte es vorkommen, dass es zurück in die Walke kam, dort wieder bearbeitet wurde und noch einmal einen neuen Rock gab. Es war also, alles in allem, ein dauerhaftes Tuch, wie man’s damals brauchte, und es war ein schönes Tuch. Konnte es nicht gerade dieses Tuch sein, das jenen Vers aufkommen liess?

«Bärn het di schönschti Chleidertracht,

wohl sälber gspunnen und sälber gemacht

vo finer Wullen und langem Chleid,

die Frouenzimmer in Ehrbarkeit.»

Zu Anfang des 19. Jahrhunderts fing die Regierung an, die schönsten Stücke Frutigtuch durch Preise auszuzeichnen. Die Prämiierung fand im Frühling statt, in der Walkerhofstatt. Das Feinste von dem, was man den langen Winter hindurch gesponnen, kam hier buchstäblich «an die Sonnen». Für das schönste und beste Stück Frutigtuch wurden 8 Dukaten in Gold ausgesetzt, für das zweitbeste 6. Die Stücke mussten aber jedes wenigstens 60 Bern Ellen (32 Meter) lang und 1 1/6 Bern Ellen (60 cm) breit sein. (Eine genauere Beschreibung dieser Prämiierungen ist im Frutigbuch nachzulesen.)

Die Tuchschauen schienen sich also bewährt zu haben und wurden fortgesetzt. Für Prämien wurden im Jahr 1811 64 Pfund ausgegeben. Dieser Betrag steigerte sich bis zum Jahr 1817 auf 211 Pfund. Wahrscheinlich ging es aber später nicht in so erfreulichem Tempo weiter. Die Schafzucht nahm ab, minderwertige Wolle wurde aus dem Wallis eingeführt, die feilen Schafe mitsamt der Wolle ins Unterland verkauft. Tscharner schlug deshalb der Kommission vor, nicht mehr die Frutigtücher zu prämiieren, sondern die Frutigschafe. So sehen wir denn im Jahr 1856 einen Posten angegeben «für Tuch- und Schafzeichnung Fr. 380.—».

Nach Angaben des Tuchhändlers J. Schneider wurden zu Anfang des 19. Jahrhunderts jährlich ungefähr 90’000 Ellen (50’000 m) gewoben, die Elle durchschnittlich zu 10 Batzen verkauft, was also einen Betrag von Fr. 90’000.— ausmachte. «Hievon kommen ungefähr für die Wolle und den Farblohn die Hälfte hinweg, die andere Hälfte mag als Lohn der Arbeit übrig bleiben.

Auch die Summe von erster Hälfte geht nicht ganz aus dem Lande, indem wir zwei Färber hier haben, die wiederum ihren Verdienst davon nehmen, auch man wohl den dritten Teil Wolle von unsern Schafen bekommt.»

Noch für das Jahr 1837 wurde ungefähr die gleiche Menge aufgezeichnet.

Jeden Donnerstag kamen die Frauen in die Walke, wohin sie am Dienstag vorher ihre Tücher gebracht hatten. Da setzte der Handel mit den Tuchhändlern ein. Diese konnten die Stücke meist im grossen den Kaufleuten in Bern, Solothurn, Burgdorf usw. in gewichtigen Fuhren senden, oder sie brachten die Ballen selbst auf einem Karren nach Bern und hielten das Tuch dort in ihrem Laden feil, wie z.B. Jakob Trachsel aus dem Kandergrund.

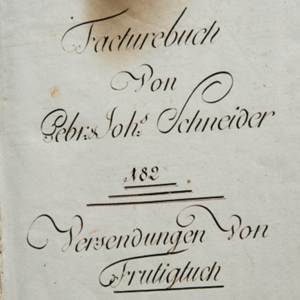

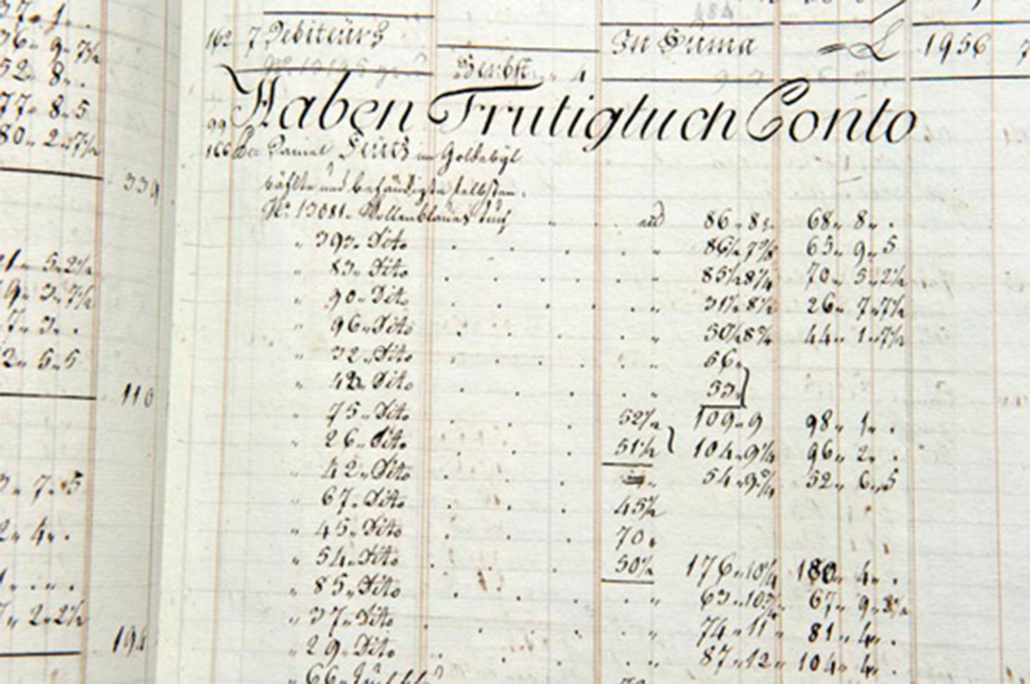

Facturebuch von Gebr. Joh. Schneider. Versendungen von Frutigtuch. Im Namen Gottes Amen.

So wurde der Handel mit Frutigtuch zu Anfang des 19. Jahrhunderts immer blühender, eine stetig fliessende Quelle der Einnahmen für das Tal, das diesen Zuschuss zum Ertrag seiner Landwirtschaft mehr als nötig hatte. Aber es galt auch mehr als einmal, sich auf die Hintern zu stellen und sich für seine Handelsfreiheit und gegen unlautere Konkurrenz zu wehren. Schon im Jahr 1710 beklagte sich die Talschaft bei den gnädigen Herren, dass die Burgerschaft von Thun sie verhindere, auf ihren Märkten Tuch feil zu halten. Die Schafzucht, das «Spinnen und Tuchen» bringe ihnen oft mehr ein als das Halten von Grossvieh und gebe Geld zum Zinsen. Armut und Hunger würden die Folge sein, wenn durch Beschränkung des Tuchhandels dieser Erwerb ins Stocken gerate. Die Thuner hätten sich zwar anerboten, das Tuch anzukaufen, aber sie wollten nicht an den Willen der Stadt gebunden sein und bitten die Gnädigen, sie sollten dafür sorgen, dass ihnen «laut zuhanden habenden Freiheiten allerorten frei Verkauf» gewährt sei, «damit der arme Landmann desto eher ein Stück Brot gewinnen und seine Zinsen und Schulden (damit das Land sehr behaftet) bezahlen könne».

Nach den Fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts ging es mit dem Handel und mit der Herstellung der Frutigtücher sehr rasch abwärts. Die Gründe waren gewiss dieselben, wie sie 1788 Antoni Wittwer zu Faltschen der Ökonomischen Gesellschaft darlegte. Es war auch damals für diesen Erwerbszweig eine Zeit des Niedergangs gekommen, die dann aber, wohl dank der eingeführten Tuchschau und Prämiierung zu Anfang des folgenden Jahrhunderts einen kaum geahnten Aufschwung nehmen sollte. Dass aber das Verschwinden dieser Industrie zum Schluss des letzten Jahrhunderts ein endgültiges sein musste, verstehen wir Heutigen gut genug. Wer wünschte sich noch einen Rock, der drei Generationen aushält, wo wir fast unwillig werden, wenn ein Kleidchen länger als einen Sommer dauern zu wollen sich den Anschein gibt?

Das Frutigtuch wurde um 1800 von leichteren, farbigeren Stoffen verdrängt. Die Zahl der Schafe im Frutigland ging danach stark zurück.

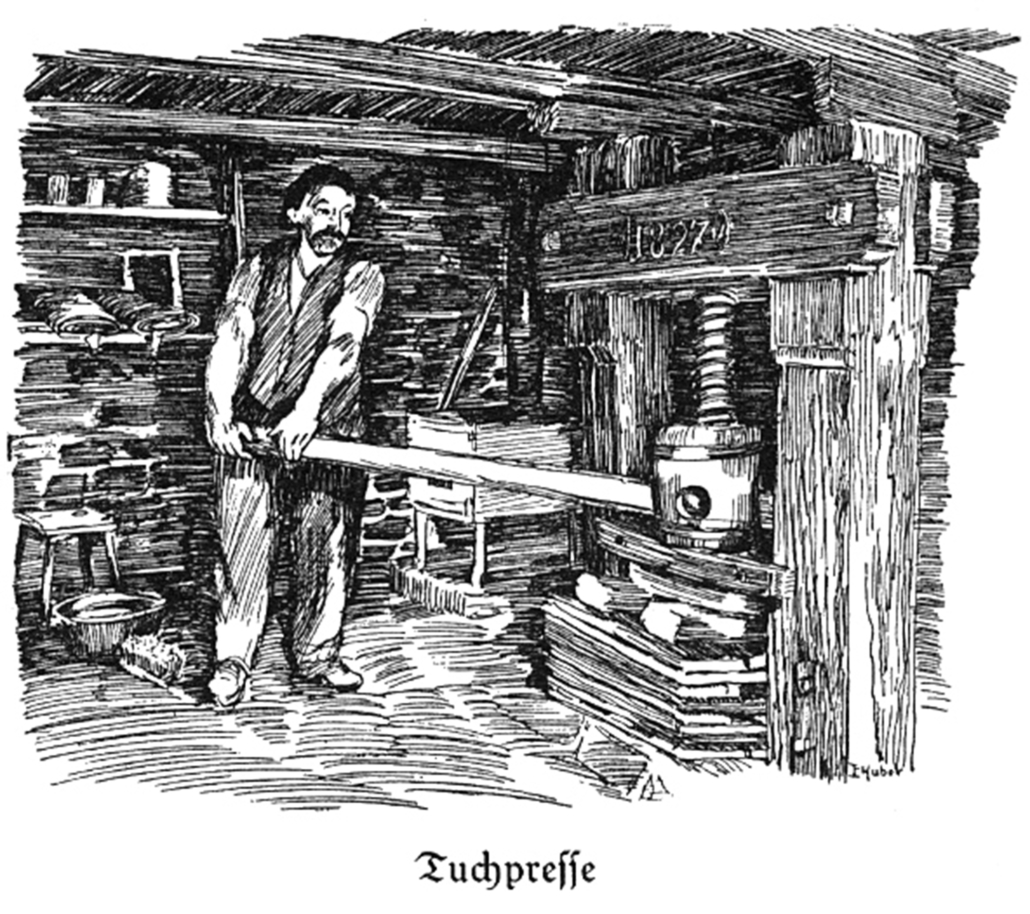

Zeichnung einer alten Tuchpresse im Frutigbuch Ausgabe 1938. Sie trägt die Jahrzahl 1827 und befindet sich noch heute im Haus Walchi, Käsereigässli 6.

Alte Tuchpresse. Sie trägt die Jahrzahl 1827 und befindet sich im Haus Walchi, Käsereigässli 6.

Rekonstruktion des Frutigtuches

Die Wiederherstellung dieses Tuches gestaltet sich ziemlich aufwendig und schwierig, zumal jegliches Originaltuch fehlt. Ich bin bei dieser Arbeit ganz auf die Lektüre im Frutigbuch (Kapitel Frutigtuch von Maria Lauber, S. 389–400) und meine eigene Spinn-, Web- und Färberfahrung angewiesen.Das Frutigtuch war in der Regel blau, mit Indigo gefärbt. Es bestand im Zettel und Schuss aus feiner handgesponnener Schafwolle. Meistens wurden für Zettel und Schuss die weissen, handgesponnenen Wollstrangen in der «Farb» gefärbt und nicht das Tuch als Ganzes. Aus Erfahrung weiss ich, dass Stückgefärbtes schlussendlich gerne irgendwelche farblichen Unregelmässigkeiten aufweist.Meine Wollstrangen kann ich zum Färben nicht in die «Farb» bringen. Ich muss das selbst tun. Färben mit Indigo ist faszinierend. Entnimmt man das Färbgut dem Kessel, ist es noch mehr oder weniger grün und wird erst blau, wenn es zur Oxidation aufgehängt wird.Das Frutigtuch war ca. 55 cm breit, wurde «drüträttig» und manchmal viertretig gewoben. «Aber durch dieses ,drüträttige’ Weben bekam das Frutigtuch gerade das, was es auszeichnete; es bekam ein Bild oder die ,Hurt’, diese feinen, schrägen Streifen, wie wir sie auch beim englischen Cheviot sehen.» (Frutigbuch, Kapitel Frutigtuch, Seite 290).

Käthis Steiner hat diesen Stoff nach Angaben aus dem Frutigtuch nachgewoben.

All diese Angaben und das Stücklein Cheviot in Bethli Stollers Stoffmüsterlisammlung, welche aus ihrer Schneiderinnenlehre stammt, ergeben, dass die Bindung des Frutigtuches nicht Leinenbindung – sondern eine gleichseitige Köperbindung war. Die Kettdichte (Faden pro cm) wird ermittelt, indem man das für die Kette vorgesehene Garn, in unserem Fall das handgesponnene feine Wollgarn, für die Köperbindung Faden an Faden ohne Zwischenraum über mindestens 1 cm um einen Massstab wickelt. Die Anzahl der gewickelten Fäden pro cm ergeben die Kettdichte. Fürs Frutigtuch sind dies etwa 14–16 Fäden pro cm.

Der Zettel (lange Längsfäden) oder «Warf» mit Faden- und Gangkreuz wird am Zettel- oder Schärbaum erstellt. Das Wort «Warf» habe ich zum ersten Mal in der Lesung von Luise Schranz aus dem Buch «Chünggold» gehört. Das Fadenkreuz bestimmt die exakte Reihenfolge der Kettfäden am Webstuhl. Das Gangkreuz ermöglicht das präzis geordnete Einziehen der Fäden in ein Riet (=Lücke) des Vorkammes.

Ein Riet enthält die Fäden pro cm. Der Vorkamm hilft, dass beim Aufrollen des Zettels die Breite eingehalten wird, sodass auf dem Streichbaum keine Wülste entstehen. Analog zur Bindung, bei uns der gleichseitige Köper, werden die Kettfäden des aufgebäumten Zettels in die Litzen der Schäfte und nachher in das dazu passende Blatt eingezogen und büschelweise am Stab des Warenbaumes befestigt.

Den nächsten Schritt, das «Bsengen» der Kette, wie er im Frutigbuch beschrieben wird, habe ich bei meinen Übungen bis jetzt wohlweislich unterlassen. Beim «Bsengen» versengt man die abstehenden Härchen der Kettfäden, indem man eine Kelle mit glühenden Kohlen unter der Kette durchführt.

Möglicher Einsatz von blauem Frutigtuch. Das Bild von Jean Preudhomme zeigt Franz Rudolf von Frisching.

Die Kette fürs Frutigtuch wurde früher mit «Mehlpapp» geschlichtet. «Mit einer Art Mehlpappe oder Stärke wurden mittels zweier Bürsten von unten und von oben die Zettelfäden bestrichen, damit sie schön glatt zum Weben kämen.» (Frutigbuch, Kapitel Frutigtuch, S. 390).

Ich werde meine Kette mit Tischler- oder Perlleimschlichte leimen und hoffe, dass die Kettfäden so beim Weben nicht andauernd reissen. Nur dann wird das Weben zum Höhepunkt des Tuchens.

Das Frutigtuch sei nur einmal leicht gewalkt und nicht gepresst worden. Da in Frutigen schon lange keine Walkereien mehr in Betrieb sind, konnte ich diesen Vorgang nie miterleben und zitiere daher Maria Lauber (Frutigbuch, S. 391). Sie beschreibt dort das Walken von Halblein: «Besonders tüchtig gewalkt wurde zwar nur der Halblein. Dieser wurde mehrfach in den muldenförmigen Trog übereinander gelegt. Heisses Wasser wurde darüber geleitet, während zwei mit Widerhaken versehene ,Stempfel’ taktmässig auf das Tuch niederfuhren, es stetsfort hoben und wendeten und in beständiger Bewegung erhielten. Nach etwa zwei Stunden wurde das Tuch herausgenommen, die Falten ein wenig geglättet, von neuem zusammengelegt und in den Trog gebracht. So zu etwa zwei Malen. Ungefähr sechs Stunden im ganzen lag das Tuch im Trog. Es wurde so lange gewalkt, bis es soviel eingegangen war, dass es die geforderte Breite hatte.»

Die Weber konnten ihr «Wupp» (=Stoffballen) in der Walke abholen. Das Frutigtuch wurde dann an einer langen Stange aus dem Estrichfenster gehängt. Das Walken wird heute oft durch Waschen mit dem Schonwaschgang und dem Dämpfen mit dem Dampfbügeleisen ersetzt.

Informationen

«Die Hurt» – Was hat es mit diesem Begriff auf sich…

Von Jakob Pieren

Maria Lauber beschreibt in ihrem bekannten Artikel zum Frutigtuch, erschienen erstmals 1938 im «Frutigbuch», das Erscheinungsbild des Frutigtuchs wie folgt: (Die nachfolgenden Seitenzahlen stammen aus der 2. Auflage des Frutigbuches von 1977)

Seite 389: «Die Wolle wurde sehr fein gesponnen («wohl in den Fingern gespunnen und gedrehet»), so fein, wie heute der mittelgrobe Nähfaden ist. Dies machte sie (die Tücher) ebenfalls glatt und nach hiesiger Sprache die Hurt oder das Bild deutlicher und ausgezeichneter».

Seite 390: «Das Weben selber war nicht leicht. Denn es musste mit drei Treten, «drüträttig», gearbeitet werden, manchmal sogar viertretig, während das Weben von Leinwand und Halblein nur zweitretig geschah. Aber durch dieses «drüträttige» Weben bekam das Frutigtuch gerade das, was es auszeichnete, es bekam ein Bild oder die «Hurt», diese feinen, schrägen Streifen, wie wir sie auch beim englischen Cheviot sehen.»

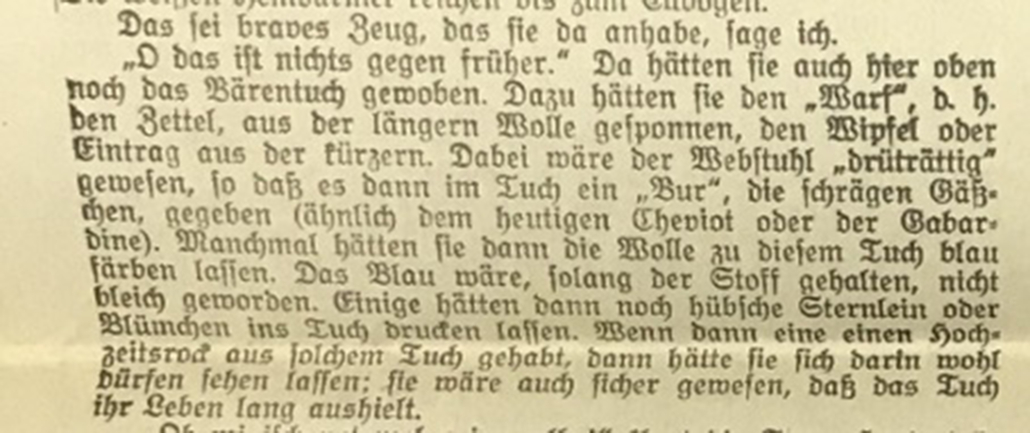

Das folgende Bild zeigt einen Ausschnitt aus dem Zeitungsartikel, «Durch die Spissen» von Maria Lauber, erschienen 1927 im «Unterhaltungsblatt» Nr. 20, der Beilage zum «Geschäftsblatt und den «Berner Nachrichten» (Dorfarchiv Adelboden 82/375.4).

Maria Lauber schildert darin, wie ihr eine alte Bäuerin das Frutigtuch, oder «Bärentuch/ Bäretuch», gesprächsweise beschrieben hat.

Nebenbei: «Bäre» müsste man mit einem langen Ä aussprechen, denn fast mit Sicherheit bezieht sich der Ausdruck auf den Ort «Bern» und nicht auf das Tier «Bär».

Bei der Beschreibung des Erscheinungsbildes des gewobenen Frutigtuches wird darin von einem «Bur», oder «schrägen Gässchen», sowie der Ähnlichkeit mit Cheviot oder Gabardine gesprochen. Der Begriff «Hurt» wird gar nicht verwendet!

Könnte es sich um einen «Verhörer» oder um einen Druckfehler handeln, dh Bur und Hurt wären eigentlich als «Eines» zu verstehen?

Um der Sache näher zu kommen, müssen wir uns zuerst mit der Webtechnik etwas näher befassen.

Gegeben ist, dass der Zettel (Kette, Warf usw) aus Schafwollgarn (fein gesponnen, aus langen, gekämmten Haaren), der Eintrag (Schuss, Wäfel usw) aus Schafwollgarn (gröber gesponnen, aus kürzeren, gekardeten Haaren) bestanden hat. Die Wolle war weiss, und wurde, wenn gefärbt werden sollte, entweder schon vor dem Verspinnen oder erst nach dem Weben durch Spezialisten gefärbt. Die hochwertigste Färbung erfolgte mit Indigo schon vor dem Spinnen.

Was sagt uns nun die Aussage, dass (meistens) «drüträttig» gewoben wurde?

In der Fachsprache der Weberei würde man heute sagen, dass eine Köperbindung zur Anwendung kam (siehe dazu den folgenden, das Prinzip beschreibenden Kurz-Text aus Wikipedia).

Wahrscheinlich hat also die «alte Frau» mit ihrer Schilderung des Erscheinungsbildes des Frutigtuches, die im Wiki-Artikel genannte Gratbildung (und die daneben sich zeigenden «Gässchen») beschrieben.

Frau Annette Kniep vom Bernischen Historischen Museum hat die entscheidenden Hinweise darauf geliefert, dass man beide Begriffe «Bur» und «Hurt» als authentisch, aber wohl nicht dasselbe meinend, ansehen muss. Gemäss dem schweizerischen Idiotikon soll im Kanton Bern, im Obersimmental, der Begriff «Hurt» (Oberbegriff Geflecht) für ein …gewisses Dessin von Zeugen…(gewobenen Tüchern) verwendet worden sein. Der Begriff «Bur» stammt wahrscheinlich aus dem Mittelhochdeutschen und hat hier die Bedeutung von Bord, Grat oÄ.

Zurück zur «Hurt»: Wahrscheinlich müsste man Hurt etwa mit dem Begriff «Erscheinungsbild des Gewebes» eher allgemein auffassen. Wenn man sagt, das Frutigtuch zeichnet sich durch eine schöne Hurt aus, macht man eine solche allgemeinere Aussage. Wenn ich aber sage, das Tuch bekam ein Bild, wie Cheviot, die sogenannte Hurt, wäre das dann spezifischer zu verstehen.

Aus meiner Sicht sind die Aussagen von Maria Lauber, wie sie auch oben zitiert sind, diesbezüglich nicht ganz eindeutig.

Es ist gut vorstellbar, wenn man sich praktisch nur mit einem Webprodukt wie dem Frutigtuch beschäftigt, dass mit der Zeit, der eigentlich allgemeinere Begriff «Hurt», dann eher produktspezifisch verwendet wird.

In diesem Sinne freuen wir uns so oder so an der schönen «Hurt» des Frutigtuchs und hoffen, dass man bald einmal ein Stück aus der Zeit der Hochblüte der Frutigtuchproduktion in Händen haben und bewundern kann.

Nebenbei: Wenn «Hurt» nur frutigtuchspezifisch verstanden werden dürfte, müsste man aus dem Text im Idiotikon dann auch schliessen, dass man seinerzeit im Obersimmental auch Frutigtuch hergestellt hat, was per Definition (Herkunftsbezeichnung) nicht stimmen kann. Wir müssen aber sicher davon ausgehen, dass ein gutes Wolltuch in Köperbindung nicht nur im Frutigland hergestellt wurde. Es bleibt vorerst ein nur ansatzweise gelüftetes «Geheimnis», warum ausgerechnet das Wolltuch aus dem Frutigland offensichtlich sehr geschätzt wurde und es zu einer gewissen Berühmtheit gebracht hat.

«Die Frutigschafe»

von Rudolf Schatzmann (Pfarrer in Vechigen)

Aus Schweizerische Alpenwirtschaft, Verlag: Aarau: J.J. Christen, 1860-1862. Artikel: Zweites Heft, IV. Die Frutigschafe. (Seiten 109 bis 117) Schweizerische Nationalbibliothek NB in Bern, Signatur: A18568

Nachfolgend die Transkription des gotisch gedruckten Textes. Die Rechtschreibung ist leicht modernisiert, die hier unterstrichenen Passagen sind im Original gesperrt gesetzt.

«Es ist eine bekannte Tatsache, dass in der Zucht, Wartung und Pflege der Schafe mit einer unverantwortlichen Nachlässigkeit zu Werke gegangen wird. Man sieht die Schafzucht als einen so tief untergeordneten Zweig der Landwirtschaft an, dass ihr von den meisten Schafzüchtern und Schafhaltern bei weitem nicht die Aufmerksamkeit geschenkt wird, die sie verdient, während man systematischer bei der Zucht dieser Tiere zu Werke gehen sollte; Vereine und Privaten sollten bemüht sein, diese Tiere zu veredeln und den Vorteil daraus zu ziehen, den sie bieten. Bei sorgfältiger Pflege müsste der Gesamtkapitalwert, welcher in denselben liegt, bedeutend gewinnen.» So urteilt Herr Prof. Anker (in seinem vortrefflichen Berichte über die schweizerische Viehausstellung 1857) von der Schafzucht im Kanton Bern, und andere Schriftsteller aus verschiedenen Gauen der Schweiz bestätigen diese Ansicht vollkommen. Sie bedauern, dass nicht einmal die Bergkantone ihren eigenen Bedarf zu decken vermögen, dass die meisten Verbesserungsversuche wegen Mangel an Geduld und Auswahl der Tiere mehr entmutigt, als ermutigt haben usw.

Wir haben in der Schweiz eine wahre Musterkarte von Schafen aller Art (kleine, mittlere, grosse, feinwollige, grobwollige, langwollige, kurzwollige, schöngebaute, unanschauliche ec.), aber selten begegnen wir einer geordneten Zucht, die auch nur einige Hundert in Grösse, Körperbau, Wollertrag und Farbe gleichmässige Stücke nebeneinander aufzuweisen hätte. Mit grossen Opfern hat man aus Frankreich, England, Spanien und Deutschland zu verschiedenen Zeiten Zuchttiere kommen lassen, für Verbesserung der inländischen Zucht aus sich selbst ist hingegen sehr wenig Erhebliches geleistet worden. Die sogenannten «Landschafe» sind vielmehr allerwärts das Produkt der verschiedenartigsten Kreuzungen, durch welche vielenorts eine früher zweckdienliche Rasse nach und nach verschlechtert worden ist. Die stiefmütterliche Behandlung, die den Schafen fast überall zu Theil wird, hat ebenfalls das ihrige dazu beigetragen, dass der Kapitalwert, den dieser Zweig unserer Landwirtschaft repräsentiert, im Allgemeinen nur geringe Zinsen einträgt. Und darüber hinaus arbeiten die Schafe noch gewaltig an der Verminderung des Nationalvermögens, ohne dass dieser Posten ihnen irgendwo gehörig zur Last geschrieben werden kann. Bekanntlich werden die Tiere auf den höchsten Weiden unseres Alpengebirges gesömmert, an der Grenze des ewigen Schnees und in derjenigen Gebirgsregion, die nur mühsam in einer kurz dauernden Vegetationsperiode ihre niedrigen Gräser und Kräuter hervorbringt; der scharfe Zahn reisst unbarmherzig Alles nieder und gräbt sogar die Wurzeln der Pflanzen teilweise hervor, zu einer Zeit, wo diese Pflanzen noch nicht einmal vollständig entwickelt sind; der ebenfalls scharfe Tritt der Tiere löst namentlich bei nasser Witterung die spärliche Rasendecke ab, es entstehen nackte Stellen an den gähen Berghalden, Wind und Regen und Schneelawinen vollenden die angebahnte Zerstörung. Wer will es berechnen, wie viel alljährlich an früher nutzbarer Bodenfläche zu Grunde gerichtet wird? nicht der Einzelne, aber die folgenden Geschlechter, welche öde Geröllhalden da antreffen, wo ihre Vorfahren noch grüne Weiden mit ihren Herden befahren.

Nach diesen kurzen Bemerkungen über die Schafzucht im Allgemeinen, gehen wir über zu der Beschreibung einer einzelnen einheimischen Rasse, die seit Jahrhunderten in der Landschaft Frutigen (Kanton Bern) gezüchtet worden ist und heute in mehreren tausend Exemplaren rein und gut entwickelt sich vorfindet. Der Hauptgrund, warum hier dieser Zweig der Landwirtschaft besonders gepflegt wird, liegt in dem Zusammenhange der Schafzucht mit der einheimischen Industrie, die aus ersterer ihren Rohstoff bezieht. Es wird nämlich in der gleichen Gegend das in den Kantonen Bern, Aargau und Solothurn wohlbekannte «Frutigtuch», welches zu Kitteln (Oberröcken) der Bäuerinnen verwendet wird, fabriziert: ein Handgespinst, das bis dato in seiner Solidität und Brauchbarkeit durch kein Maschinentuch ersetzt werden konnte. Da zu diesem Fabrikate sich ausschliesslich eine lange, ziemlich grobe Kammwolle gebrauchen lässt, während feinere Sorten die Eigentümlichkeit und Dauerhaftigkeit des Tuches geradezu vernichten, so gehen Schafzucht und Tuchfabrikation Hand in Hand und in vielen Haushaltungen wird die Wolle gleich als fertiges Fabrikat in den Handel gegeben, indem die Frauen sie – mit Ausnahme des Färbens und Walkens – vollständig verarbeiten.

«Die Schafe der Frutigrasse sind gross, von feinem Knochenbau, ziemlich gut entwickeltem Körperbau, ihre Wolle ist nicht gerade fein, doch von reinweisser Farbe und sehr lang, wodurch der Mangel an Dichtigkeit ersetzt wird. Die meisten Individuen haben ein schwarz (oft braun) verbrämtes Maul.» Am schönsten sind die Tiere im Herbst, wenn sie von den Bergen kommen und wohlgesömmert mit langem, auf dem Rücken gescheitelten, weissem Vlies der Ebene zuwandern. An dem sogenannten «Schafscheid» werden alsdann die Schlachtschafe ausgeschieden und geschoren, die schönsten Stücke und Herden auf die Zeichnung (davon unten) geführt und dann (ebenfalls geschoren) wieder in die tiefer gelegenen Weiden getrieben.

Was die Abstammung der Rasse betrifft, so hat man hierüber keine genauen Berichte mehr; Alles deutet darauf hin, dass dieselbe seit mehreren Jahrhunderten, wenn auch nicht in der gegenwärtigen Vollkommenheit, in der Landschaft gezüchtet worden ist. Wahrscheinlich ist, dass die Frutigschafe mit den grossen Wallisschafen (Visperthal) gleicher Abstammung sind und im Laufe der Zeit durch sorgfältige Züchtung und reichlichere Fütterung vor diesen den Vorsprung gewannen. Hiefür lässt sich namentlich anführen, dass nach der Aussage älterer Leute in Frutigen frühere noch ziemlich viel gehörnte Individuen unter den hiesigen Schafherden sich vorfanden (und die Wallisschafe sind eben noch heute meistens gehörnt), während jetzt durchweg die Frutigrasse ohne Hörner gezüchtet wird. Die Walliswolle bleibt in Bezug auf ihren Wert hinter der Frutigwolle bedeutend zurück, indessen rührt dies hauptsächlich von der mangelhaften Pflege jener Tiere her und eine Versetzung in unsre Gegend und an unser Futter bewirkt in kurzer Zeit eine bedeutende Verbesserung der Wolle.

Die eigentlichen Schafzüchter wenden ihren Herden eine bedeutende Sorgfalt zu, sie verwenden jeweilen die schönsten und stärksten Widder und Auen zur Zucht und scheiden die geringeren Tiere aus, sie sondern die säugenden Mütter und entwöhnten Lämmer in besondere Pferche und füttern jede Klasse nach ihrem Bedarf, an einzelnen Bergen werden keine unfärbige und schlechte Widder geduldet usw. Die weiblichen Tiere werden bis ins 7. und 8. Jahr, die männlichen bis ins 4. und 5. zur Züchtung verwendet.

In der Fütterung wird den «Mastschafen» besondere Aufmerksamkeit geschenkt, indem dieselben das ganze Jahr hindurch von den «Lebschafen» ausgeschieden bleiben und ihnen besonders gut aufgewartet wird. Sie begleiten den ganzen Sommer hindurch das Rindvieh auf seinen verschiedenen Stationen und führen dabei ein sehr gemütliches Leben im Vergleich zu ihren übrigen Stammgenossen. Ende Mai oder Anfangs Juni beziehen sie die sogenannten Weiden (Vorsassen) und ernähren sich mit dem fettesten Grase, das ihnen nirgends streitig gemacht wird, bei Regen, Sturm und Wind steht ihnen der Kuhstall offen und sie werden überhaupt mit einer Auszeichnung behandelt, die ihresgleichen selten zu Theil wird. Ende Juni oder Anfangs Juli folgen sie den Rindviehherden in die eigentlichen Alpen und durchwandern mit denselben ein Läger nach dem andern, bis der hereinbrechende Herbst sie wiederum der ersten Frühlingsstation zuführt. Nicht weniger Auszeichnung wird ihnen während der Winterfütterung zu Theil, wohlgedüngtes Heu und Emd wird nicht gespart, letzteres noch mit besonderer Sorgfalt an luftigen Orten bei Seite gelegt, damit es recht grün und schmackhaft bleibe, dazu kommen an vielen Orten noch die Abfälle des Haushaltes, Kartoffeln und Gemüse, so dass das ganze Jahr hindurch diesen Tieren gleichmässig mit dem Besten aufgewartet wird – und dies mit reichem Erfolg, wie später nachgewiesen werden soll. – Die «Lebschafe» werden viel stiefmütterlicher behandelt und doch ergeht es ihnen immer noch erträglich gegenüber den karg gehaltenen Tieren der Ebene, die vielerorts als seltene Leckerbissen das Futter bekommen, das der hiesigen Schafe tägliche Kost bildet. Die Lebschafe kommen im Frühling (Mitte Mai) zuerst auf eigene Weiden, wo sie unter einem Hirten einige Wochen zubringen; weil sie aber dannzumal noch kurze Wolle tragen und kein schützender Stall ihnen Herberge bietet, haben sie oftmals von späten Frösten und Schnee viel zu leiden und auch der Tisch ist ihnen viel karger gedeckt als den Mastschafen. Anfangs Sommer beziehen sie die eigentlichen Schafberge, die durchweg bedeutend höher, als die Kühberge liegen: hier haben sie bei günstiger Witterung und sorgfältiger Hut eine gute Zeit und ihre Nahrung ist teilweise ganz ausgezeichnet, allein bei langem, kaltem Regen, bei frühen Schneefällen sind sie in einer sehr trostlosen Lage und nicht selten gehen sie aus Not oder durch Lawinen zu Grunde, wenn sie nicht noch zur rechten Zeit in tiefere Weidestriche geführt werden. Bei grosser Hitze suchen sie schattige «Balmen» oder Schneefelder auf, um sich Kühlung zu verschaffen und bieten da einen ganz eigentümlichen Anblick, wenn sie dicht zusammengedrängt auf einem schattigen Punkte gleichsam zwischen Himmel und Erde zu schweben scheinen. Im Herbst kehren sie nach den im Frühling bezogenen Weiden zurück und Anfangs November beginnt gewöhnlich die Stallfütterung. Salz wird ihnen während des Sommers von Zeit zu Zeit von den Hirten zugetragen. – Im Winter werden die Lebschafe vorzugsweise mit Bergheu gefüttert, welches (insofern es bei gutem Wetter geheuet wurde) ihnen eine sehr zuträgliche Nahrung bietet; am bestem gedeihen sie bei «lauterem, schattigem» Heu. Überdies wird ihnen als Zukost «Gläck» (Salz mit Getreideabfällen) gegeben und zwar in reichlichem Masse, wenn das Bergfutter verdorben ist oder gespart werden muss.

Die Wolle wird im Frühjahr und im Herbst geschoren, nachdem die Schafe zuvor im kalten Wasser sorgfältig gewaschen worden sind: der Ertrag ist für ein älteres Thier 5-6 Pfund pr. Jahr, für ein Lamm 3 Pfund (durchschnittlich). Sie wird ausschliesslich in hiesiger Gegend verarbeitet und genügt nicht einmal dem Bedarf der Fabrikation, so dass der Rest aus dem Wallis zugekauft wird. Der Preis der Wolle ist je nach Qualität Fr. 1.50 bis Fr. 2 pr. Pfd., Mittelpreis 1 Fr. 70 Cts.

Der Fleisch- und Fettertrag der Mastschafe steht bedeutend hoch, teils wegen des grossen Körperbaus, teils weil nach obigen Notizen die Tiere sorgfältig gefüttert werden. Das Fleisch der geschlachteten, ausgewachsenen Schafe wiegt 50-70 Pfund, das Schmalz 15, 18-20 Pfund, indessen steigt bei ausgewählten Stücken das Fleisch bis auf 100 Pfund und das Schmalz bis auf 30-35 Pfund; vor Jahren wurde ein Frutigschaf geschlachtet, dessen Fell (ohne Wolle) 14 Pfund (sonstiger Durchschnitt 6-8 Pfund), dessen Fleisch etwas über 100 Pfund und dessen Schmalz und Fett 60 Pfund wog.

Der Marktpreis der Frutigschafe vom vergangenen Herbst stellte sich folgendermassen:

1. Lebschafe:

1jährig 15 Fr. im Durchschnitt, einzelne Stücke 35-40 Fr.

2 u. mehrjährig. 25-30 Fr. ‘’ ‘’ ‘’ 40-45 Fr.

2. Mastschafe: ohne Wolle 36-60 Fr. im Durchschnitt. Einzelne Stücke sind zu 80 Fr., zu 85 Fr. (mit Wolle) – und vor Jahren ein einzelnes Stück zu 140 Fr. verkauft worden. Der Handel macht sich hauptsächlich an einem Frühlings- (im März, namentlich für Mastschafe) und an einem Herbstmarkte (im September), und die Grösse desselben mag daraus entnommen werden, dass einzelne Schafzüchter 300-600 Fr., ja bis 1000 Fr. einnehmen.

Es ist begreiflich, dass bei dem gegenwärtigen Stande der Frutigschafzucht sich wenig oder keine Neigung zu Kreuzungsversuchen kund gibt und dies nicht etwa aus Abneigung gegen Verbesserungen, sondern weil bis dato keine Rasse gefunden werden konnte, durch welche die bestehende auf einen höheren Stand hätte gehoben werden können, ohne dass dadurch die Eigentümlichkeit der Wolle, wie sie zu dem landesüblichen Fabrikate notwendig und allein brauchbar ist, Schaden gelitten hätte. Bei dem vielfachen Verkehr mit dem Kanton Wallis wurden seit alter Zeit hiesige Tiere mit Wallisschafen gekreuzt, allein der Erfolg ist nicht ermunternd; wenn auch einzelne Züchter die von Wallisauen und Frutigstacken herstammenden Schafe rühmen, so beklagen sie hauptsächlich zwei Übelstände: 1. dass die Wolle bedeutend rauher bleibt, als der eingeborenen und 2. dass die Auen weniger trächtig werden, während die Frutigauen im Allgemeinen sehr fruchtbar sind. Eine entgegengesetzte Erfahrung in Bezug auf die Wolle hat sich bei den Kreuzungsversuchen mit englischen Schafen herausgestellt, die zu verschiedenen Zeiten gemacht wurden. Ein Haupthindernis lag hier überdies in der ganzen Art dieser Fremdlinge, sie gewöhnen sich sehr schwer an unser rauhes Bergklima und sind in der Fütterung viel schwieriger, dazu kommt noch der üble Umstand, dass sie – wenn mehrere Stücke zusammen sind – an den Bergen sich aussondern und ganz eigenen Weidegang haben. Die Wolle der halbenglischen Schafe erwies sich für die Frutigtuchfabrikation als unbrauchbar, weil zu fein, das Fabrikat verlor seine Festigkeit und Steife und konnte nicht in den Handel gebracht werden, hingegen machten diese Schafe ein ausgezeichnet gutes Fleisch, wahrend sie in Bezug auf das Schmalz weit hinter den hiesigen zurück blieben. So hat den die Erfahrung bewiesen, dass der rationellste Weg zur Verbesserung unserer Schafzucht in der guten Auswahl der Tiere und in der sorgsamen Pflege und Fütterung zu finden ist; diesen Weg haben seit einer Reihe von Jahren unsre Züchter mit Glück verfolgt, und es bleibt uns nur noch zu melden übrig, was nach dieser Seite hin in unsrer Landschaft geschehen ist.

Im Jahr 1852 trat in Frutigen ein «Landwirtschaftlicher Verein» ins Leben, der sich die Verbesserung der Land- und Alpenwirtschaft im Allgemeinen, und die Hebung der Frutigtuchfabrikation und Schafzucht im Besonderen zu seinem Ziel auserwählte. Bald nach der Gründung des Vereins wurden in Verfolgung seiner Sonderzwecke Anstalten zu einer jährlichen Tuchschau und Schafzeichnung getroffen und in zwei Reglementen die notwendigen Bestimmungen für die beiden Preisverteilungen festgestellt. Die Tuchschau wird jeweilen im April, die Schafzeichnung in der ersten Hälfte September abgehalten. Bei letzterer wird sowohl auf die Vollkommenheit der einzelnen Stücke, als auf den Bestand der ganzen Herde Rücksicht genommen, indem nicht nur die Verbesserung, sondern auch die Vermehrung der Tiere in der Hand der Züchter zu einer gleichmässigen Herde bedacht werden soll. Nachdem jeweilen die einzelnen Altersklassen reihenweise zusammengestellt und durch die Preisrichter die besten Stücke jeder Klasse ausgewählt worden sind, stellen die Eigentümer ihre ganzen Herden in abgesonderten Pferchen zusammen, das Preisgericht schätzt nach einem gleichmässigen Massstabe den Wert dieser Herden und es erhalten die besten und vollkommensten derselben ihre Prämien. So können also die Herdenbesitzer zweimal konkurrieren: 1. mit den einzelnen Stücken und 2. mit der Gesamtheit der Stücke. «Widder- und Mutterschafe, welche Prämien erhalten haben, dürfen vor dem ersten August des auf die Zeichnung folgenden Jahres nicht ausser die Gemeinde verkauft, und Widderschafe vor dem ersten April nicht verschnitten werden.» Die Zuwiderhandelnden verfallen in eine Busse, die der bezogenen Prämie gleichkommt und müssen überdies ihre Preise zurückerstatten.

In der angegebenen Weise wurden bereits gezeichnet:

| Jahr | geschaufelte Widder | Widderlämmer | Mutterschafe | Kilberlämmer | Herden |

| 1853 | 8 | 22 | 40 | 10 | 19 |

| 1854 | 31 | 16 | 53 | 21 | 20 |

| 1855 | 13 | 18 | 38 | 25 | 24 |

| 1856 | 25 | 12 | 40 | 21 | 24 |

| 1857 | 16 | 20 | 40 | 21 | 14 |

| 1858 | 13 | 22 | 42 | 7 | 19 |

| 1859 | 10 | 21 | 41 | 11 | 17 |

| Summa | 116 | 131 | 294 | 116 | 137 |

Die Preise sind im Allgemeinen sehr bescheiden, namentlich diejenigen für die einzelnen Stücke, erreichen aber nichtsdestoweniger ihren Zweck: Aufmunterung und Anerkennung; sie werden teils aus einem jährlichen Beitrage der Kantonsregierung, teils aus freiwilligen Beiträgen der Mitglieder des landwirtschaftlichen Vereins bestritten.

Die Schafzeichnungen sind jeweilen ein kleines Volksfest für unsre Landleute, bei welchem sich selbst die ganz kleinen Bauern beteiligen können, während sie bei den Viehschauen zurückbleiben. Dieselben finden hier eine kleine Entschädigung für ihre Mühe und Sorgfalt. Aber auch der ganz Unbeteiligte muss sich freuen über die schöne Zahl (2-400) kräftiger, wohlgehaltener Tiere, welche den jeweiligen Stammvorrat der Frutigschafzucht bilden und er kann sich überzeugen, dass es in der Schweiz noch Landschaften gibt, in welchen dem meistenteils vernachlässigten Zweige der Landwirtschaft, der Schafzucht, volle Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Kurzbiographie von Rudolf Schatzmann (1822-1886):

(Quelle: Historisches Lexikon der Schweiz)

- 1847-64 Pfarrer in Guttannen, Frutigen und Vechigen

- 1865-69 Direktor der landwirtschaftlichen Schule Kreuzlingen

- 1869-72 Direktor des Lehrerseminars in Chur, Gründer und ab 1872-86 Direktor der ersten schweiz. Milchversuchsstation