Die Zündholz-Industrie

Das Frutigland war von 1850 bis 1972 ein Zentrum der schweizerischen Zündholzindustrie. Rund die Hälfte der gesamtschweizerischen Produktion stammte von hier. Dass sich dieser Industriezweig gerade im Frutigtal entwickelte, hatte mit der hiesigen Armut und dem Fehlen anderer Verdienstmöglichkeiten zu tun.

Es war die weitverbreitete grosse Not, die drei namhafte Frutiger dazu bewog, im Jahr 1850 eine Zündhölzchenfabrik zu bauen. Im ersten Betriebsjahr arbeiteten hier 100 Personen, meistens Kinder (später waren es weniger). Der Erfolg dieser ersten Fabrik führte in kurzer Zeit zu weiteren Fabrikgründungen sowohl in Frutigen und Umgebung als auch in Reichenbach, Kandergrund, Kandersteg und Adelboden; im Jahr 1866 gab bereits 14 Betriebe.

Die ersten Fabriken waren klein und sehr einfach gebaut wie hier in Rybrügg rechts und links der Kander.

Traurig war das Los der Kinder, die in grosser Zahl in den Fabriken arbeiten mussten. Ihre Beschäftigung war vor allem das «Einlegen» der rohen Hölzchen in die Rahmen, die es ermöglichten, dass etwa 3000 Hölzchen in einem Durchgang in die Zündmasse getaucht werden konnten. Aber auch das Verpacken der fertigen Hölzchen in die Spanschachteln erledigten Kinder. Schon Fünfjährige mussten Tag für Tag in die Fabriken gehen.

Kinderarbeit war weit verbreitet.

Gegen diese schlimmen Verhältnisse unternahmen die Behörden lange Zeit nichts. Kein Gesetz verbot die Kinderarbeit, keine Vorschriften sorgten für hygienische Verhältnisse und niemand kontrollierte die Fabriken. Endlich, im Jahr 1862 beklagten die Armenbehörden des Amtes Frutigen die Arbeitsbedingungen in den Zündhölzchenfabriken und forderten den Regierungsrat auf, eine Untersuchung durchführen zu lassen. Nach langer Verzögerung erhielten im Jahr 1864 zwei Experten den Auftrag dafür.

Der Inspektionsbericht von 1865 stellt eine einzigartige Beschreibung der ersten Zündhölzchenfabriken dar. Eingehend beschreibt der Bericht die Arbeitsprozesse, die Einrichtungen und die Gefahren bei der Produktion. Interessierte finden den Bericht 1865 hier.

Die Experten stellten den Zündhölzchenfabriken ein schlechtes Zeugnis aus. Speziell wiesen sie auf die mangelhafte Beleuchtung hin, auf die schlechte Lüftung, auf die Beschäftigung vieler Kinder und auf das Essen in den Arbeitsräumen. Zudem machten sie auf die grosse Feuersgefahr aufmerksam. Als grösste gesundheitliche Gefahr hoben sie die Erkrankung an Phosphornekrose hervor. Dem-entsprechend beantragten die Experten dem Regierungsrat gesetzliche Regelungen auszuarbeiten. Der Regierungsrat handelte nun rasch und erliess noch im gleichen Jahr Vorschriften für den Bau und den Betrieb für Zündhölzchenfabriken.

Die neuen Vorschriften brachten zudem das Verbot, Kinder unter 7 Jahren in den Fabriken zu beschäftigen. Nach wie vor durfte aber ältere Kinder in den Fabriken arbeiten. Erst nach 1878 wurde das Fabrikverbot auf über 14-Jährige ausgedehnt.

Das Kinderarbeitsverbot in Fabriken führte zu einer starken Ausweitung der Heimarbeit. Wurden bis anhin vor allem die Spanschächtelchen in den Familien hergestellt («Trückle»), verlegte man nun auch das Einlegen der rohen Hölzchen in die Tunkrahmen in Privathäuser. Hier war Kinderarbeit nicht verboten.

Etliche weitere Untersuchungen zeigten, dass die Vorschriften von 1865 wirkungslos waren. Das lag vor allem daran, dass die Fabrikanten aus Mangel an Geld und Einsicht keine Verbesserungen vornahmen und die Behörden aus Rücksicht auf die Arbeitsplätze die Vorschriften nur sehr zögerlich durchsetzten. Und es gab genügend Arbeitswillige, die bereit waren, für geringen Verdienst auch Krankheit in Kauf zu nehmen. Erst im Jahr 1874 griff der Regierungsrat durch. Sämtliche Fabrikanten wurden ultimativ aufgefordert, ihre Fabriken zu verbessern, namentlich in Bezug auf die Lüftungen und die Separierung der Fabrikationslokale. Zwei Fabriken mussten definitiv schliessen: Widi (1876) und Leischen (1880).

Trotz der schliesslich durchgesetzten Verbesserungen sanken die Zahl der Nekrosefälle nicht. Die Behörden erkannten, dass ohne ein Verbot des gelben Phosphors diese schreckliche Krankheit nicht zum Verschwinden zu bringen war. Endlich wurde im Jahr 1879 ein Bundesgesetz erlassen, das die Zündhölzchen mit gelbem Phosphor verbot. Die Ersatzprodukte fanden bei der Kundschaft aber wenig Anklang, sodass die Fabrikanten im Geheimen weiterhin die beliebteren Phosphorhölzchen produzierten. Um den Kontrollen zu entgehen, erfolgte diese verbotene Produktion weitgehend ausserhalb der Fabrikräume, etwa in Ställen, Scheunen oder gar in Wohnräumen. Die gelegentlichen Bussen nützten nichts und die Nekrose grassierte weiter.

Deshalb beabsichtigte der Bundesrat im Jahr 1882, das Gesetz zu verschärfen. Die Bemühungen misslangen völlig. Vor allem aus Frutigen gab es Vorstösse, das Phosphorverbot aufzugeben. Der Druck aus Frutigen kam nicht nur von den Fabrikanten, sondern auch von den Behörden und sogar von der Arbeiterschaft. Diese nahm lieber Nekrose in Kauf, als den Verdienst zu verlieren. Statt es zu verschärfen, wurde das Verbotsgesetz von National- und Ständerat wieder aufgehoben.

Die Produktion der Phosphorhölzchen konnte also weitergehen. Und damit hörte auch die Nekrose nicht auf. Zwischen 1880 und 1900 gab es im Frutigtal 50 weitere Nekrosefälle. Das war eine Folge der kurzsichtigen Aufhebung des Verbots des gelben Phosphors.

Zwischen 1881 und 1890 gab es im Amt Frutigen 20 Fabriken. Die Anzahl der Beschäftigten war unterschiedlich und schwankte stark. Über 25 waren es in keiner Fabrik, in den meisten nur 10-15, in einigen noch weniger. Gesamthaft arbeiteten damals rund 250 Personen in der Zündholzindustrie im Frutigland. In der gesamten Schweiz waren es zu dieser Zeit etwa 500-600 in 42 Fabriken. Fast die Hälfte der in der Zündholzindustrie Beschäftigten arbeitete also in Frutigtaler Betrieben.

In diesen Jahren schwankte der Geschäftsgang. Abwechselnd stieg der Absatz, dann sank er wieder. Konkurse waren häufig, vor allem von Fabrikanten, die in gemieteten Fabriken produzierten. Zudem musste wegen voller Lager die Produktion immer wieder – manchmal für längere Zeit – eingestellt werden. Das hatte zur Folge, dass die durchschnittlichen, effektiven Jahreslöhne 100 Franken kaum überstiegen.

Um die Rentabilität zu verbessern, schlossen sich im Jahr 1890 die Fabriken des Frutigtales zur Zündwarengesellschaft Frutigen zusammen. Die Produktion wurde auf wenige Fabriken konzentriert, das heisst, etliche Fabrikanten legten ihre Betriebe gegen jährliche Entschädigungszahlungen still. Nach wenigen Jahren löste sich die Gesellschaft jedoch wieder auf, weil sich einige Fabrikanten nicht an die Abmachungen hielten. Die meisten der durch die Zündwarengesellschaft geschlossenen Fabriken öffneten nicht wieder. Damit war bis 1896 die Anzahl der Betriebe auf 14 gesunken.

Nach langen Bemühungen gelang es endlich, Herstellung, Import und Verkauf der Phosphorzündhölzchen ab dem 1. Juli 1900 zu verbieten. Der Erfolg war durchschlagend: Es gab fortan keinen einzigen Nekrosefall mehr.

Nun wurden zwei Sorten Zündhölzchen fabriziert: Die grünen, überall entzündlichen «Schwefelhölzchen» und die braunen «Sicherheitszündhölzchen», die sich nur an einer speziell präparierten Reibfläche entzündeten. Die Produktionsumstellung machten nicht alle Fabrikanten mit. Weiter Fabriken schlossen, sodass es am Anfang des 20. Jahrhunderts noch zehn Fabriken betrieben wurden. Wegen des schlechten Geschäftsgangs wurden in den folgenden Jahren weitere Fabriken ganz oder zeitweise stillgelegt.

Die Neuausrichtung der Fabrikation hatte einen für viele Familien schwerwiegenden Nebeneffekt: Für die Sicherheitszündhölzchen waren die in Heimarbeit produzierten ovalen Schächtelchen nicht brauchbar; das dazu verwendete Tannenholz war zu weich und die Schachtelform ungeeignet. Benötigt wurden nun Schiebeschachteln aus dem hierzulande kaum erhältlichen Pappelholz. Dieses musste von auswärts zugekauft werden und das heimische «Trücklen» kam zum Erliegen.

Ins Jahr 1901 fiel die Erstellung der Fabrik in Kanderbrück durch Johann Hermann Moser und Fridolin Kambly. Bis dahin fabrizierten die beiden in der Fabrik im Vordorf und verlegten dann den Betrieb in die neuerbaute grosse Fabrik in Kanderbrück. Die «J.H. Moser AG» wurde in kurzer Zeit zum weitaus grössten Betrieb im Tal.

Die nun folgenden 20 Jahre waren gekennzeichnet durch schwankenden Geschäftsgang und grosse Konkurrenz. Auch Importe von Billigware bedrängten die hiesige Produktion. Dazu kam ein stetiger Absatzrückgang wegen des Aufkommens des elektrischen Lichtes. Der Aufschwung während des Ersten Weltkrieges war nur vorübergehend, bald setzten die Importe wieder ein.

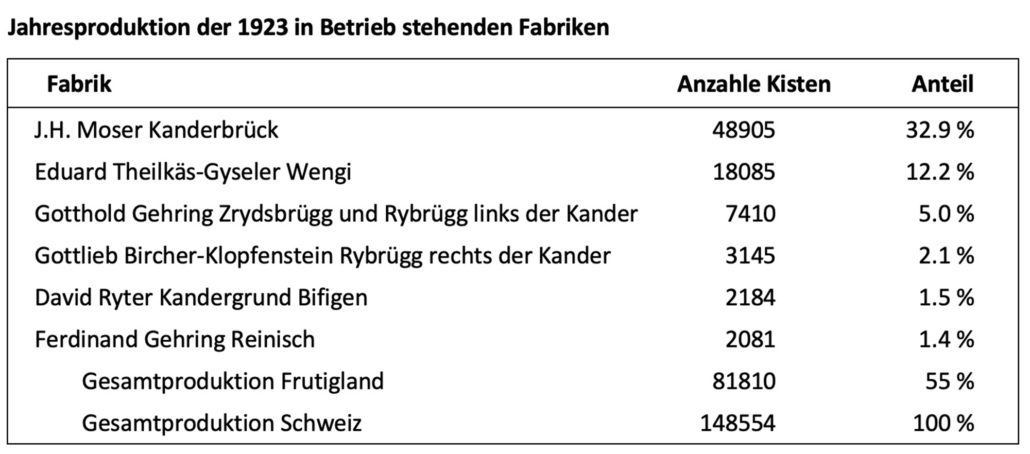

Zu Beginn der 1920er-Jahre trat ein neuer, übermächtiger Konkurrent in Erscheinung: der schwedische Zündholztrust. Sein Ziel war es, ein Weltmonopol für Zündhölzchen zu errichten. Im Jahr 1923 gelang es dem Trust die neben der J.H. Moser AG grössten schweizerischen Fabriken in Nyon, Fleurier und Wimmis zu übernehmen. Die Frutigtaler Fabrikanten widerstanden vorerst der Versuchung, ihre Betriebe an den Trust zu verkaufen. Ihre Marktstellung war gut, stellten sie doch 55 Prozent der Inlandproduktion her, Kanderbrück allein 33 Prozent. Dann, im Jahr 1924, setzte der Schwedentrust die Konkurrenz mit einem Preiskampf unter Druck. Er verkaufte die Zündhölzchen weit unter den Selbstkosten.

Innert kurzer Zeit mussten die Kleinen aufgeben und der Trust liess diese Fabriken gegen sehr grosszügige Entschädigungen mit einem Fabrikationsverbot belegen.

Die grösseren Betriebe, die J.H. Moser AG in Kanderbrück, Gotthold Gehring bei der Zrydsbrügg und Eduard Theilkäs in Wengi, konnten dem Preisdruck zwar noch widerstehen, waren sie doch in der Lage, dank ihrer Komplettmaschinen billiger zu produzieren. In den Jahren 1926 und 1927 mussten aber auch sie aufgeben und an den Schwedentrust verkaufen. Die Fabrik bei der Zrydsbrügg schloss der Trust im Jahr 1930, jene in Wengi 1936. Die J.H. Moser AG als wichtiges Standbein des Trusts wurde hingegen ausgebaut zu einer modernen Fabrik und produzierte bis 1965.

Dem Schwedentrust erwuchs trotzdem Konkurrenz. Walter Gehring ging 1927 das Wagnis ein, ihm die Stirn zu bieten. Er übernahm die Fabrik in Bifigen, deren früherer Eigentümer kein Fabrikationsverbot akzeptiert hatte. Gehring gelang es, seinen Betrieb, die «Zündwarenfabrik Kandergrund AG» auszubauen und gegen den Trust zu bestehen. Nach seinem Tod im Jahr 1947 führte die Ehefrau Marie Gehring den Betrieb noch bis ins Jahr 1972 erfolgreich weiter.

Die Fabrik an der Schwandistrasse in Frutigen war seit den 1940er-Jahren ein Zweigbetrieb der Zündwarenfabrik Kandergrund. Dort wurden bengalische Hölzchen hergestellt. Im Jahr 1972 übernahm die Terza AG den Betrieb und führte die Produktion von bengalischen Hölzchen weiter. Betriebsleiter war Peter Willen, der 1992 die Fabrik übernehmen konnte. Bis heute werden dort, nun durch die «PyroWillen GmbH» von Thomas und Barbara Willen, bengalische Hölzchen und andere Nischenprodukte hergestellt. Der für das Frutigland einst so wichtige Industriezweig lebt also weiter.

In den 1950er-Jahren waren die Fabriken Kandergrund (oben) und Kanderbrück (unten) gross und modern.

Die vier produzierten Sorten von links: Phosphorzündhölzchen, Schwefelzündhölzchen, Sicherheitszündhölzchen, (auch Schwedenhölzchen genannt) und Bengalzündhölzer.

Mehr Informationen finden sich in der Broschüre «Die Zündholzindustrie im Frutigland» (siehe Angebot im Kiosk auf dieser Website) und im «Zündhölzlimuseum Frutigland» in der alten Fabrik Kanderbrück.